근대 소설가들의 생존기와 내면의 살풍경 다뤄

[뉴스엔뷰=이준호 기자] 김병길 숙명여대 교수는 한국의 유명한 근대 소설가들을 '루저'라고 칭하는데 거침이 없다. 한국 근현대 문학에 빛과 같았던 홍명희, 심훈, 백석, 황순원 등에게 '패배자'라는 꼬리표를 달아버린 것이다.

자칫 오해할 수도 있지만, 작가의 뜻은 그들을 비하하는 데에 있지 않다. 오히려 그는 가난이란 운명이 자신에게 닥칠 것을 알면서도 글쓰기라는 밥벌이를 선택한 '루저'들을 향해 찬사와 존경을 보낸다.

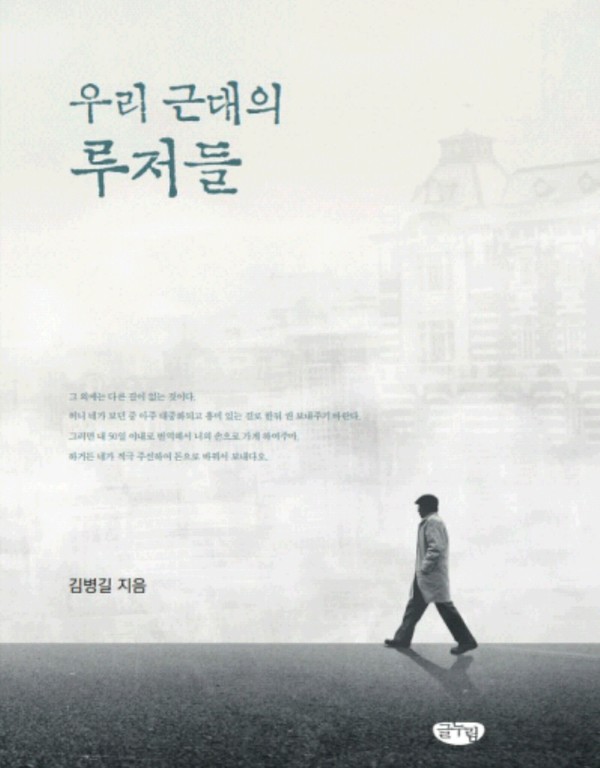

김병길 숙명여대 교수가 쓴 '우리 근대의 루저들'(글누리)은 중고교 교과서에 수록되지 않은 한국 근대소설의 주요 작품들을 담은 책이다. 독자의 소설 읽는 안목을 높이고 독서 지평을 넓힐 목적으로 쓰였지만, 더 중요한 점은 한국근대소설의 주요 작가들에 관한 여러 오해와 그들의 빼어난 작품들에 대한 오독을 바로잡은 점이다. 작품들에 담긴 우리말의 아름다움은 덤이다.

이 책은 앞서 2018년 발간된 '우리말의 이단아들'(글누림)의 후속편이다. 전편에서 다루지 못한 최서해, 홍명희, 한설야, 심훈, 백석, 허준, 이기영, 현덕, 정비석, 황순원 등의 작품이 묶였다. 그런데 왜 김 교수는 하필이면 이들을 루저로 통칭했을까.

먼저 김 교수는 한국 근대 소설가들이 처했던 환경에 관해 설명했다. 그는 "근대 한국 소설가들은 자칭 타칭 천재요 지식인이었다. 하지만 그들의 최고 비기(秘技)인 글쓰기가 밥벌이가 된 순간 이내 가난을 제2의 숙명으로 떠안아야 했다. 그림자처럼 잠시도 곁을 떠나지 않는 빈궁은 이들에게 필연코 질병을 선물했고, 그들의 무릎을 꺾어놓고야 말았다"고 운을 뗐다.

그러면서 "그들은 자신이 목멘 글쓰기에 숨을 내놓고야 마는 루저였다. 그렇게 그들은 스스로 예견된 몰락의 수순을 밟았다"며 "한국 근대 소설사는 이 루저들이 미리 쓴 공모의 종생기(終生記)나 다름없다"고 설명했다.

실제로 많은 근대 소설가들은 끼니를 걱정해야 하는 가난에 시달리거나 병마와 싸웠다. '탈출기'와 '홍염(紅焰)'을 쓴 최서해의 경우도 젊은 시절 겪은 가난 탓에 위문 협착증을 얻었고 결국 32살의 나이에 관련 수술을 받던 도중 요절을 했다. 소작인의 아들로 태어나 평생을 가난과 싸웠고, 그것을 문학으로 형상화해 왔지만 끝내 그 가난을 벗지 못하고 눈을 감은 것이다.

김 교수는 이들의 작품이 담긴 책을 집필한 이유에 대해 "그들의 글쓰기는 생존을 위한 각혈과 각골의 기록이요, 정신의 고투이자 노동이었다는 사실을 목격했기 때문"이라며 "또한 이를 기억하지 않는 후세들에게 그들이 가질 억하심사를 차마 외면할 수 없었다. 그렇게 붙들린 부채 의식이 이 책의 자산이자 필자가 치르는 죗값"이라고 토로한다.

이어 김 교수는 지난 2018년 개봉한 영화 '그린 북(Green Book)'을 언급했다. '그린 북'은 1960년대 천재 피아니스트이자 작곡가 돈 셜리와 그의 운전사 토니 발레롱가가 떠난 8주간의 미국 남부 투어를 담아낸 실화 영화다. 제목의 '그린 북'은 당시 존재했던 흑인 여행자를 위한 'The Negro Motorist Green Book'으로 유색인종만 쓸 수 있는 숙박 시설을 안내해주던 책이다.

김 교수는 "1960년대의 실상을 밝힌 영화 '그린 북'이 나의 책 '우리 근대의 루저들'과 쓰임이 흡사하다고 생각했다"며 "우리 근대소설을 독자들에게 알리고픈 마음이 컸다"고 밝힌다.

또 "'그린 북'은 그 자체로 차별의 상징이면서 사회적 소수자에겐 필수품이었다"면서도 "하지만 '우리 근대의 루저들'은 누군가에게 꼭 필요한 책은 아니다. 반드시 읽어야 하는 책도 아니다. 그런데도 필자는 한국 근대소설이 한 세기 전 보내온 메시지를 오늘날의 독자 여러분들에게 꼭 전하겠다는 오랜 다짐을 떨쳐낼 수 없었다"고 출간 이유를 밝혔다.

최근 코로나19가 전 세계를 휩쓸고 있다. 이에 김 교수는 책에 담긴 작가 중 한 명인 염상섭이 한국전쟁의 와중에 장편소설 '취우(驟雨)'(1953)를 신문에 연재했던 일화를 소개한다.

김 교수는 "'취우'는 노자 '도덕경'의 한 구절인 '사나운 바람은 아침 내내 부는 일이 없고, 소나기는 종일 오는 일이 없다(故飄風不終朝 驟雨不終日)'에서 가져온 제목"이라며 "염상섭은 이 작품의 연재에 앞서 '길 반대편에서는 소낙비가 쏟아지는데 마주 뵈는 건너편에서는 햇살이 쨍이 비추는 것을 눈이 부시게 바라보는 듯하다'고 말했다. 이 말로서 자신이 한 번도 겪어보지 못한 전쟁에 대한 소회를 밝힌 것이다"라고 설명했다.

그러면서 "인류 역사상 최악의 재난이 될지도 모를 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이라는 역병이 창궐했다. 한때 소나기라 하기엔 그 기세가 날로 극악해지고 있다"며 "그러나 염상섭의 말처럼 삶은 계속되고, 이 시간은 언젠가 지나간 미래가 될 것이다. 그날에 닿기까지 '취우'와 같은 과거의 소설을 읽는 일은 우리 정신에 면역력을 줄 것"이라고 말했다.